LA INVENCION DE DIOS

El judaísmo fue el primero en confesar la existencia de un único Dios que era, al mismo tiempo, dios de Israel y dios del universo. Esta idea de un dios único fue asumida después por el cristianismo y el islam. Sin embargo, si miramos más de cerca la Biblia judía y la Biblia cristiana, así como el Corán, encontramos textos que admiten la existencia de otros dioses.

¿Cómo ese dios de Israel, entre una pluralidad de divinidades, llegó a ser Dios? Tal es el enigma que esta inmersión en las fuentes del monoteísmo busca esclarecer, recorriendo a lo largo de un milenio las etapas de su «invención». ¿De dónde viene este dios? ¿Cuáles eran sus atributos y su nombre? ¿Cómo era venerado? ¿Por qué las otras divinidades desaparecieron?

A la luz de la crítica histórica, filológica y exegética, y de los más recientes descubrimientos de la arqueología y la epigrafía, Römer ofrece las respuestas de una investigación apasionante, siguiendo las huellas de una divinidad de la tormenta y de la guerra erigido, tras su «victoria» sobre sus rivales, en dios único, universal y trascendente.

1,950

DIOS EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO FILO

El comienzo de la filosofía lo constituye la indagación de los primeros pensadores griegos acerca de la razón primordial de todo, a la que denominan «Dios» o lo «Divino». La metafísica clásica considera a Dios como lo Primero y lo más Excelso, desarrollando la concepción de lo Uno Primordial, tal como aparece en el pensamiento de la Antigüedad tardía.

El pensamiento cristiano, por su parte, está presidido, desde un principio y durante toda la Edad Media, por la idea de «Dios»; así, fundamenta esta idea filosóficamente y la sigue desarrollando. También los más insignes pensadores de la Edad Moderna profesan a su manera la creencia en la existencia de Dios, y hacen de ella el fundamento y el contenido principal de su filosofía.

En la actualidad existen no pocas personas en Occidente que viven y piensan como si Dios no existiera. Y sin embargo, en la mayor parte del mundo la fe religiosa conserva e incluso acrecienta su influencia. También hoy la filosofía puede sin duda esclarecer un gran número de cuestiones sobre la existencia y la presencia de Dios.

1,950

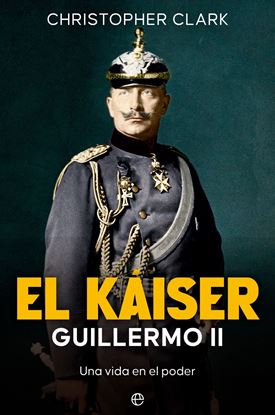

EL KAISER GUILLERMO II

Al final de la Primera Guerra Mundial, el emperador de Alemania fue denostado como un perturbado y un tirano sediento de sangre que había conducido a Europa al desastre. Sin embargo, durante treinta años de reinado había sido ensalzado, y para millones de personas había encarnado la idea de una nación moderna, dinámica y poderosa.

El pormenorizado análisis de Christopher Clark descodifica a un líder y un hombre de su tiempo. Ni héroe ni villano, ambicioso en el ejercicio del poder, pero dubitativo y ambivalente, sin un programa político coherente, temeroso de la guerra y constreñido por otras fuerzas políticas, cuando no opacado por caudillos como Otto von Bismarck o Paul von Hindenburg.

Un estudio imprescindible sobre el poder del último emperador alemán.

1,950

ETICA DE LA GUERRA

El enfoque que inspira la composición de esta obra se centra en los planteamientos éticos sobre las guerras desarrollados por los pensadores políticos más lúcidos de la historia hasta nuestros días. De ellos se derivan criterios morales tanto para la humanización de los enfrentamientos armados recientes (trágicos e infernales) como para la denuncia pública de la crueldad. El autor -con términos distintos a los clásicos- es partidario de establecer principios desde los cuales regular las motivaciones defensivas o humanitarias que pueden justificar el inicio de una contienda bélica (ethica ad bellum), exigir la protección de inocentes, refugiados, heridos y prisioneros (ethica in bello), además de impulsar pautas para la pacificación social, penalización de criminales y reparación de daños sufridos por las víctimas más frágiles (ethica post bellum). Es constatable que los mínimos parámetros normativos resultan aplastados cuando las primeras bombas empiezan a expandir la epidemia de la violencia durante las hostilidades militares. Sin embargo, también es cierto que los dardos éticos se disparan con mayor agudeza crítica contra la maldad humana. ¿Cuáles son los criterios morales más relevantes (del pasado y actuales) que pueden seguir siendo válidos para enjuiciar los conflictos bélicos que nos circundan hoy y que tanta desolación y muerte provocan?

1,950

TRAZO Y COLOR.ESENCIAS DE LA PINTURA JAP

Presentamos un recorrido de más de mil quinientos años de historia de la pintura en Japón a través del análisis de sus obras más representativas con la explicación de los principales artistas, estilos y movimientos culturales: un viaje visual desde las primeras expresiones pictóricas en los antiguos túmulos funerarios a la pintura nihonga formulada tras la Restauración Meiji a finales del siglo xix, pasando por los estilos yamatoe, suibokuga, Kano, Rinpa, ukiyoe, etc.

La guía definitiva para comprender la esencia de la pintura japonesa.

1,950

NO PUBLIQUES MI NOMBRE

Las voces del #SeAcabó reunidas en un libro para romper el silencio contra la violencia sexual. Cristina Fallarás lleva años recibiendo y compartiendo testimonios de mujeres víctimas de violencia de género (primero en Twitter y después en Instagram). En febrero de 2024, esta última red social le cerró la cuenta y todo estalló. En ese momento, Cristina decidió publicar todos esos testimonios en formato libro como herramienta de lucha contra el maltrato a las mujeres, al temer que pudiera perder todo el material acumulado durante tanto tiempo. La forma en la que lo compartía era mediante captura de pantalla, eliminando el nombre de la víctima, eso era lo que ellas le pedían: No publiques mi nombre. Este libro recopila parte de esos testimonios como una forma de salvarlos del olvido. Las voces reunidas en estas páginas crean una poderosa arma de resistencia política que demuestra que decir #SeAcabó nos permite romper el silencio, el miedo y la vergüenza. La compilación está acompañada, además, de un estudio de la socióloga Nerea Barjola que profundiza el fenómeno del #SeAcabó y los testimonios tras él.

1,950

LA IMAGINACION LIBERAL

La imaginación liberal, publicada originalmente en 1950 y presentada aquí en una nueva traducción a nuestra lengua, es no solo una de las obras de crítica literaria y cultural más vendidas y aclamadas de todos los tiempos, sino también uno de los ensayos sobre política y sociedad más influyentes del último siglo, un conjunto de escritos en los que Lionel Trilling atisbó, como pocos lo han hecho, los dilemas de nuestro presente.

El autor examina en este clásico las promesas y los límites del liberalismo, entendido aquí el término en su acepción estadounidense, es decir, como progresismo. Desafiando la autocomplacencia propia de una ingenua creencia en la racionalidad, en el progreso y las panaceas de la economía y otras ciencias sociales, Trilling afirma la irreductible complejidad de la motivación humana y la inevitabilidad del conflicto trágico. Solo la imaginación, argumenta el autor, puede darnos acceso a la comprensión de estos reinos de la motivación y la tragedia humanas, y solo la imaginación puede fundamentar un liberalismo (progresismo, insistimos) reflexivo y considerado, en lugar de uno planificador y dogmático.

1,950

SAN IGNACIO DE LOYOLA

Una revisión de la Historia termina por arrojar siempre un puñado de nombres propios que han influido sobre su propio transcurso; el de san Ignacio de Loyola es, indudablemente, uno de ellos. A él se debe la fundación de la Compañía de Jesús, cuya misión intelectual y formativa se impulsa con fuerza, desde su aprobación en el 1540, hasta la actualidad. No menos importante, de la mano de la fundadora de la orden de los Carmelitas Descalzos, santa Teresa de Jesús, fue su papel en la Contrarreforma, que supuso un auténtico desafió al statu quo dominante en el momento y que implicó la preparación de la Iglesia para la modernidad, razón por la que san Ignacio hubo de enfrentarse, engrosando su ejemplaridad, a todo tipo de oposiciones y adversidades: las propias de quienes emprenden una revolución. Partiendo de sus hitos vitales como hilo conductor, el lector atento hallará, a lo largo de estas páginas, nuevas lecturas de la figura y obra de Ignacio, recogidas a lo largo de una serie de conferencias dictadas en Córdoba entre el 22 y el 25 de junio de 2022, con motivo del 500 aniversario de la conversión del santo, cuya luz sigue disipando cuando se cumplen cuatrocientos años de su canonización por el papa Gregorio XV y cien desde que Pío XI lo declarara patrono de los ejercicios espirituales las sombras que se siguen cerniendo en ocasiones sobre el sendero que conduce hacia la claridad.

1,950

ES NECESARIO CASTIGO. EL DUQUE DE ALBA

Cuando Felipe II encomendó en 1567 el gobierno de los Países Bajos a Fernando Álvarez de Toledo, III duque de Alba, el experimentado militar, de sesenta años de edad, se puso en camino hacia Bruselas con un cometido claro: castigar a los rebeldes que se habían alzado contra el rey el año anterior, perseguir la herejía protestante y modernizar las finanzas del país. Alba tuvo que bregar con burgomaestres y abades díscolos, con una población que observaba con temor a los soldados españoles veteranos llegados con el duque, y con las incursiones de los mendigos del mar, piratas empleados por Guillermo de Orange, el principal líder de los rebeldes huidos al extranjero. El descontento de la población ante las políticas defensivas y fiscales del duque de Alba se agravó por una serie de catástrofes naturales en forma de inundaciones y malas cosechas, y desembocó en 1572 en la revuelta masiva de Flandes desencadenada por la conquista de la ciudad holandesa de Briel el 1 de abril de aquel año por los mendigos del mar. La rebelión se extendió con rapidez de norte a sur de los Países Bajos y enfrentó a Alba al mayor desafío con el que se había topado hasta ese momento.

1,950